当全球交通智能化浪潮加速席卷,如何打通技术从实验室走向实际场景的 “最后一公里”,已成为推动行业变革的关键课题。

作为全球智能交通领域极具影响力的商贸与技术交流盛会,Intertraffic China交通展凭借深厚的国际化底蕴、全产业链覆盖能力与前沿技术实践优势,早已成为全球智能交通技术落地的 “核心枢纽平台”。

全球技术落地的专属舞台:既有积累,又能创新

从2007年进中国开始,Intertraffic China就靠着荷兰母展Intertraffic五十多年的品牌底子,始终聚焦“技术展示-场景验证-商业转化”这一整套服务。

2025届展会,主题是“新基建背景下的交通新发展”,能覆盖交通管理、智能停车、车路协同、交通安全这五大核心领域。

不光如此,还新添了“交能融合”“智慧照明”“治超技术”等七个专题展区,把5G、AI、大数据、数字孪生这些前沿技术,怎么和交通场景融到一块儿,明明白白地展示出来。

之前的展会上,不少技术落地的例子都成了行业里的标杆。像万集科技就曾在展会上亮出了他们的车路协同路侧智慧基站技术——靠AI边缘计算和V2X/5G技术,实现了“车路云”协同。

这套技术之前在泰国曼谷用过,当地那种特别堵的情况,直接缓解了30%到50%,效果很明显。

展会上还见过数字窄条传感器和高速非现场执法系统,这些设备能靠精准的数据链管超载货车,给全球公路交通安全管理提供了靠谱的技术支持,也能作为法律依据。

全球化搭台,本土化唱戏:技术互相帮着升级

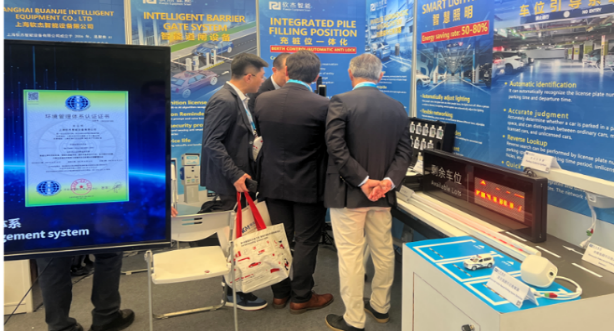

作为亚太地区规模靠前的智能交通展会,Intertraffic China交通展一直是国际技术先锋和中国本土企业交流的重要桥梁。

展会上能看到,德国企业带来的智能停车机器人、荷兰的低碳交通规划系统,和咱们中国企业自己研发的5G智慧公交调度系统、AI交通流量预测平台,正好能互补。

这不光让国际技术能更好地适配中国的场景,还能帮本土技术做二次创新,两边都能受益。

为了让供需双方更好对接,展会还专门设了“场景与技术对接专区”,给地方政府、交通运营商和全球技术方搭了个直接谈合作的通道。

就说北欧企业的智慧灯杆方案吧,它把环境监测模块和充电桩整合到一块儿,已经在中国好几个新区用起来了,成了新基建背景下,交通和能源融合发展的典型案例。这也能看出来,全球的技术和中国本土的需求,能结合得特别好。

不只是“看新鲜”:技术落地有实打实的路径

Intertraffic China交通展不只是让大家看看技术就完了,还通过多方面布局,给技术落地铺好了路:

专题展区盯着细分场景的需求来

“交能融合”展区主要展示绿色能源技术和交通系统怎么结合,比如节能减排设备、交通资源循环利用的技术,帮交通领域往低碳方向转;

“智慧停车”展区里,智能车库导引系统、无感支付技术都能看到,这些技术在不少地方已经用上了,能让城市停车效率提高30%以上;

“公路养护”展区则集中放了数字化检测设备和新型筑路材料,用这些东西,能让道路用得更久,后期维护成本也能降下来。

同期活动帮着深化技术合作

展会期间会办好几场专业活动,像“交通数字化转型论坛”“人工智能与交通大模型研讨会”这些。

到时候会请全球的行业专家来,一起聊技术怎么在本地落地、不同领域怎么一起创新这些话题,给参会的人提供前沿思路,也创造合作机会。

互动体验让大家更快认技术

为了让参观者直观感受到技术的价值,Intertraffic China交通展还设了不少互动体验环节:戴上VR设备,就能模拟自动驾驶路测;或者用数字孪生系统,实时优化城市交通流。

亲身体验过,就知道智能技术怎么解决实际的堵车问题、怎么提高出行安全,能让大家从“知道这技术”到“认可这技术”,来得更快。

技术落地的全球意义:一起建“智能交通共同体”

要知道,中国的交通场景特别多样——从超大城市密密麻麻的路网,到县域地区的智慧物流体系,这些场景正好给全球智能交通技术提供了大规模验证的“试验田”。

反过来,国际上的先进技术和经验进来了,也能推动中国交通往绿色、高效的方向走。

比如中国企业万集科技研发的激光传感器技术,不光在国内自动驾驶领域用得广,还卖到了欧美市场,用来做自由流车型识别,也帮着全球自动驾驶产业发展了。

Intertraffic China交通展就是通过展示技术、分享真实案例、对接商业合作,一步步加速“智能交通命运共同体”的建设,让全球交通体系变得更安全、更高效、更可持续。

(Intertraffic China展会由交通运输部科学研究院和锐昂展览联合举办)